为深入贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全面迎接新一轮本科教育教学审核评估,学校策划推出“本科教育教学审核评估二级学院巡礼”系列专题,持续分享各学院在本科人才培养和教育教学改革中的举措与成效、特色与优势,共同推动本科教育教学高质量发展。

我们将以此次评估为契机,深入展开自评自建工作,查找不足、补齐短板,切实做到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,全面推进学校高质量发展。

本期,我们聚焦的是:体育传媒与信息技术学院。

学院简介

山东体育学院体育传媒与信息技术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,坚持教育为人民服务,紧紧围绕科教兴国、体育强国、人才强国战略,秉承“全面立德树人、强化学科交叉、加强产教融合、科技赋能体育”的办学理念,培养具备一定政治素质、人文背景、实际问题解决和创新创业能力,能够在体育信息技术与体育传媒领域服务社会的创新性应用型时代新人。

学院历史沿革。学院前身可追溯到1960年设立的山东体育学院基础理论课室,2016年7月由原归属于运动基础科学学院和体育社会科学学院的学科专业和师资力量,经过学校的优化调整和分类整合归并成立。

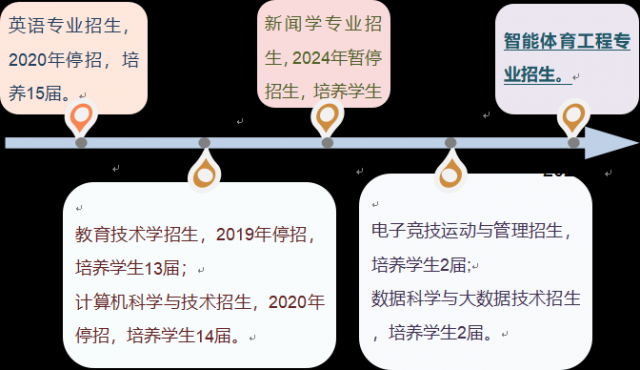

图1 本科专业沿革与结构

学院学科专业和布局。学院目前拥有电子竞技运动与管理、数据科学与大数据技术、智能体育工程、新闻学四个校企合作办学专业,形成了体育学、工学、文学等学科交叉融合、校企联合的人才培养模式,电子竞技运动与管理、数据科学与大数据技术专业与山东铝业职业院等合作探索专本融通“3+2”人才培养。学院现有本科在校学生547人,通过二十多年的改革探索,已建成全国第一家电子竞技运动与管理本科专业、国内体育院校第一家招生的数据科学与大数据技术专业、省内唯一一家智能体育工程专业、新闻学(体育新闻方向)专业。

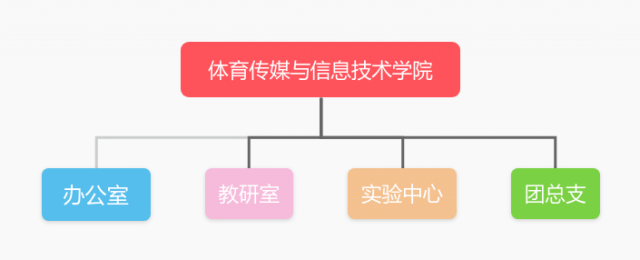

图2 学院组织结构

学院专任教师规模。学院设有电子竞技运动与管理教研室、数据科学与大数据教研室、智能体育工程教研室、体育新闻教研室、英语教研室、综合教研室(日照校区),承担学院各专业建设、人才培养、校企合作建设,以及全校计算机文化基础、大学外语、大学语文等公共课程与研究生基础课程的教学工作。目前拥有教师72名,教授8名,副教授28名,讲师34名。教室队伍中具有博士学位23人,硕士48人,硕士研究生导师25人,“双师型”教师25人。

学院特色

一、发挥党建引领作用,形成“全员育人”服务体系。

学院注重政治理论学习,全面贯彻新时代党的教育方针,始终坚持马克思主义的指导地位,坚持党的全面领导,把党的政治建设摆在首要位置,不断完善党总支议事决策,牢牢掌握意识形态工作领导权,引导师生坚定不移听党话、跟党走。通过加强基层党组织建设、完善党对学院工作的领导体制,不断提高学院党组织的凝聚力和战斗力。学院将“四个服务”作为根本要求,紧密结合国家和社会发展的需要,不断优化专业设置和人才培养方案,为社会培养更多有用之才。学院通过加强师资队伍建设、改善办学条件、优化教学管理等措施,不断提高学生的满意度和社会的认可度。近三年召开党总支会议24次,党政联席会60余次,2021、2022年被评为校级优秀基层党组织。

图3 学院党日活动

二、搭建协同育人平台,实现全链条产教融合

学院的电子竞技运动与管理、数据科学与大数据技术、新闻学、智能体育工程专业为校企合作专业,在校企合作、产教融合方面积累了丰富的经验,逐渐形成了专兼职师资融合、多领域协同合作、全环节深度融入的产教融合人才培养模式。

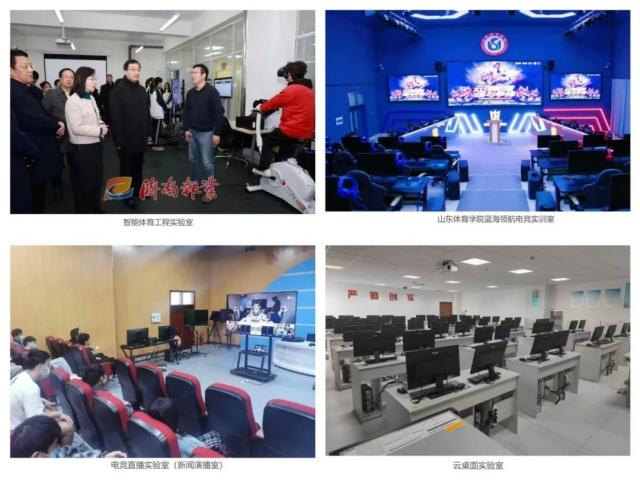

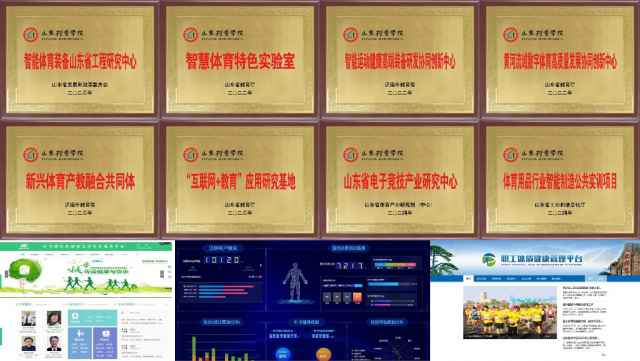

学院建设有25个“体育+”协同育人实践平台,牵头“智能体育装备山东省工程研究中心”“山东省互联网+应用研究基地”“黄河流域体育非物质文化遗产数字化保护与传承重点实验室”等平台建设,获批济南市市校融合项目“现代体育新兴产业学院”,牵头成立“新兴体育产教融合共同体”,对接济南市四大支柱产业,参与了“山东省新一代信息技术产教融合共同体”“虚拟现实行业产教融合共同体”“智能体育产教融合共同体”的建设工作。学院校企合作专业均设有校外实训基地,包括山东创新谷有限公司、山东拜斯特体育科技有限公司等实践单位54所。

图4 学院实训、实验室

学院充分发挥各类平台资源优势,在师资队伍、教学资源、实践资源、科研资源实现校企双方共建共享。专业教师进企业、行业,行业、企业教师担任专业实践课导师,指导学生结合行业、企业资源开展项目研究、毕业论文工作。双方合作融入课程开发、课程建设、课堂教学、第二课堂、社会实践等多个环节,产教融合融入育人全链条,在教育教学、项目研发、学生实践、赛事举办、文化建设等领域开展了广泛合作,将产教融合的效能最大化。

图5 “体育+”协同育人实践平台

三、建设“体+工”“体+文”新兴专业,促进多学科交叉融合

学院目前开设的四个专业涉及体育学、理学、工学、文学,电子竞技运动与管理、数据科学与大数据技术、智能体育工程均为新兴专业,新闻学人才培养面临着媒介融合、数字媒体的业界新生态。学院立足学校体育资源优势,结合体育事业发展与社会需求,探索数字体育背景下“体+工”“体+文”等新工科新文科专业的建设。

培养具备多学科知识融合能力的师资队伍。新兴专业涉及多个学科的交叉融合,学院加强双师双能型教师队伍和实践教学队伍的引进工作,组建跨学科教学科研团队,打破学科专业壁垒,开展跨学科项目研究。共引进、培养双师双能型教师25人,建有校级教学科研团队3个,校级课程思政示范中心2个。

建设学科交叉课程资源。学院充分发挥各专业的优势,推进跨学科课程的建设,建设《电子竞技训练学》《体育大数据导论》《体育新闻采访与写作》等20余门学科交叉课程。利用学科交叉带来的各类资源,建设课程案例库和课程资源库,进一步丰富课程教学资源,有助于培养学生的综合素养和创新能力。

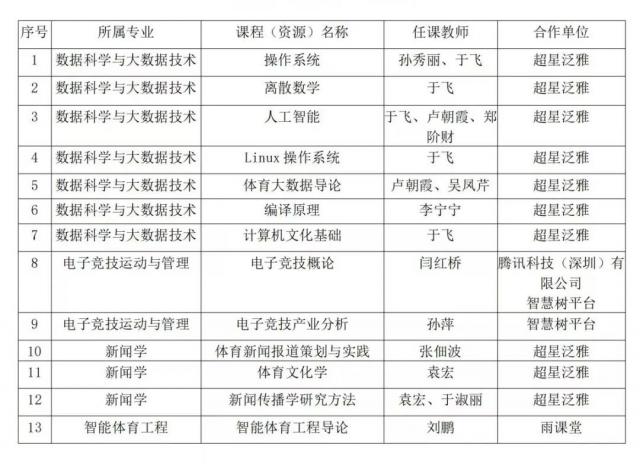

表1 学院课程资源库

图6 学院真实项目案例库

四、深化教育教学改革,构建“闭环式”本科教育教学评价机制。

学院制定《体育传媒与信息技术学院深化课堂教学改革全面提升人才培养质量专项行动工作方案》,优化课堂教学内容,改革课堂教学方法。通过教研活动、教学研讨、培训等方式,实现“知识+思维方式+想象力”并重的“以学为中心”探究式、个性化的转变,全面推进以学生学习成果为导向的教学评价。

完善以院长全面负责,分管教学副院长主抓,教学督导监控,各专业教研室为主体的质量管理保障体系。构建“及时反馈、动态管理、持续改进”的质量改进模式,面向全院师生开展常态化、周期化的教学检查和调研,广泛收集教育教学中的问题和意见,发布教学动态,下达整改通知,畅通质量改进信息的获取和反馈渠道,保障教育教学有序整改。通过以上措施,及时捕捉评价过程中影响学院教育教学质量的重点问题,并以此为契机,形成持续改进的闭环评价模式。

图7 教学质量管理闭环图

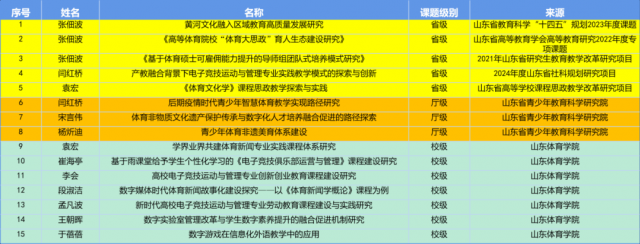

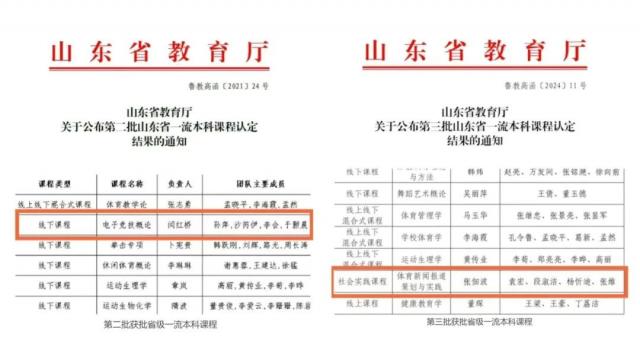

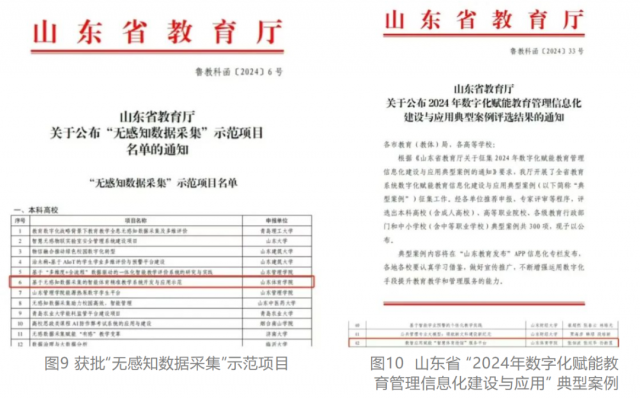

鼓励教师投身教学改革的探索与研究。近三年,学院立项省级、厅级、校级教学改革项目15项;获批省级及以上一流本科课程建设数量2项;获批省教育厅“无感知数据采集”示范项目;入选山东省“2024年数字化赋能教育管理信息化建设与应用”典型案例。获山东省2023年度普通高等学校教师教学创新大赛二等奖1项,山东省本科高等学校课程思政教学比赛三等奖1项。学院在校级教师教学基本能力大赛中获各级奖项11余人次。

表2 近三年,学院立项项省级、厅级、校级教学改革项目

图8 省一流本科课程认定通知

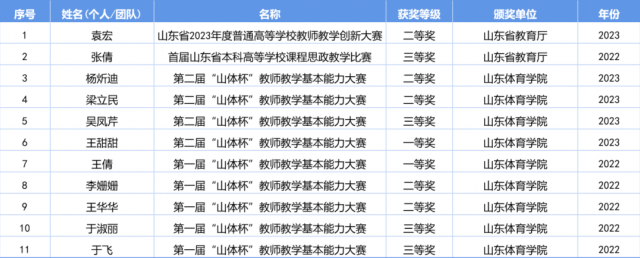

表3 近三年,教师参加各级、各类教学比赛、教师基本功大赛等

学院以促进学生个性化健康成长为目标,构建课程、竞赛、项目、活动、服务“五位一体”的实践育人体系。该体系强调专业理论与技能实践的结合,校内与校外的互补,以及专业教育与通识教育的融合,旨在确保学生能在多元化的环境中得到全方位发展。

图11 “五位一体”实践育人体系

课程实践教学。学院建立健全专业集中性实践教学环节的保障措施,加大专业课程的实践教学比重,完善实践教学的考核方式。同时,注重学生第二课堂实践活动的开展,鼓励学生参与社团活动、勤工俭学、学生会组织的各类实践活动。

图12 课程实践教学新闻

竞赛实践教学。以竞赛为依托,支持并资助学生参加省级以上各学科专业比赛,举办各类科技创新、综合素质竞赛,形成专业品牌赛事,以赛促学,以赛促用,增设多学科交叉的探索性实践,推动了学生实践技能的全面提升。支持学生参加各类比赛,包括互联网+、大学生创新创业、英语类竞赛、算法竞赛、大学生科技节、技能兴鲁等。

图13 山东省大学生环境设计创新创意大赛获奖证书

图14 “技能兴鲁”职业技能大赛等获奖证书

项目实践教学。立足学院学科交叉人才培养优势,鼓励师生跨专业联合开展科研项目、实践项目。鼓励教师引导学生参与科研项目、科研计划和教师课题,培养学生的科研素养和创新能力。支持学生开展自主选题、自主研究的科研项目,提高学生的研究能力和实践能力。

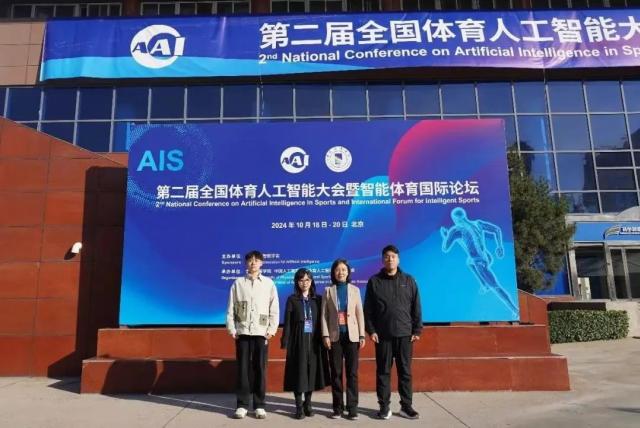

图15 卢朝霞带队参加第二届全国体育人工智能大会暨智能体育国际论坛

图 16 学生范博刚参加2024年全国体育社会科学年会

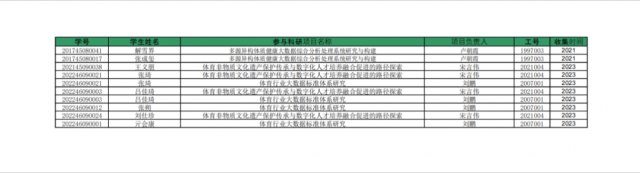

表4 学生参与科研项目情况

活动实践教学。鼓励学生自主策划、组织各类活动,学院自主品牌赛事“山体主播大赛”“创新创业比赛”和“体育传媒与信息技术大讲堂”,以及文化节、科技节等活动,由学生策划组织,锻炼了学生的组织管理与协调沟通能力。组织学生参加“全国体育科学大会”“全国体育科技创新大赛”等志愿活动,参加齐鲁体育文化博物馆、校史馆的志愿讲解服务,参与学院活动的摄录像工作等,锻炼了学生的沟通交往能力、团结协作能力。

图17 学生参加全国体育科技创新大赛志愿服务

图18 学生参加学院电子竞技解说大赛

服务实践教学。学院积极组织暑期三下乡活动、全国体育院校篮球联赛报道、山东校园足球联赛报道、历城区校园足球文化宣讲、历城区校园足球联赛报道等活动。学院联合山东拜斯特体育科技有限公司,建立山东体育学院现代体育新兴产业学院,共同构建了“电子竞技赛事服务体系”,为各级各类电子竞技赛事提供企业对接、赛事策划、赛事组织等服务。服务实践活动让学生将所学知识应用于社会实践,提高社会责任感和服务能力。

图19 学生参与第一届“全水杯”济南市大学生电子竞技大赛志愿服务

图20 学生参加三下乡活动

育人成效

一、以德为首,铸魂育人,坚定理想信念。

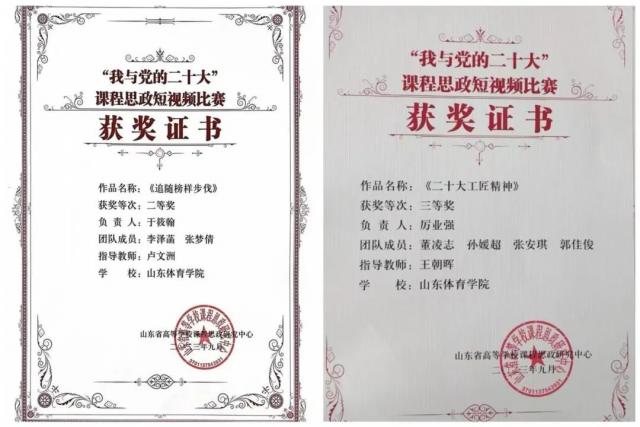

近年来,学院发挥专业优势,利用云端输送+朋辈分享等形式开展遵规守纪教育、安全类教育等。支部共培养47名学生党员,21名优秀共产党员,3名学生获国家奖学金,25名学生获国家励志奖学金,2名学生获省政府奖学金,30名学生获省级优秀毕业生,2名学生获省级优秀学生干部,1名学生获省级优秀学生,11名学生积极参军。党建突破项目立项3项,两部作品《追随榜样步伐》和《二十大工匠精神》分别荣获省级二等奖和三等奖。

二、以智为本,强化学风,激发创新潜能。

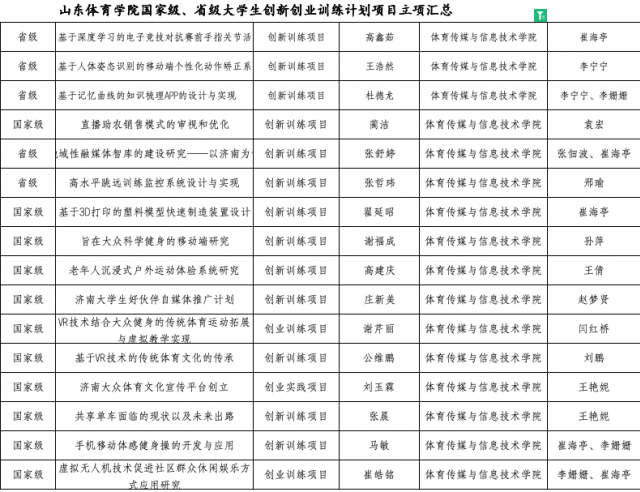

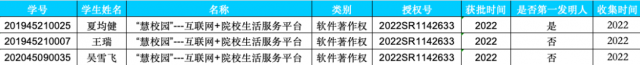

三年来,助力80余名学子考取英国爱丁堡大学、圣安德鲁斯大学、山东大学等国内外知名学府。省级大学生创新创业项目立项5项,“互联网+”创新创业比赛获奖16项,省级及以上学科竞赛获奖85人次,学生发表论文4篇,申请专利3项。自发考取技能证书70余人。学生杨森等7人在山东体育学院大学生创业孵化基地创立“山东拜斯特体育科技有限公司”。学生张佳琪在山东体育学院大学生创业孵化基地创立“佳琪甄选(济南)国际贸易中心”。

表5 国家级、省级大学生创新创业训练计划立项统计表

图22 考研光荣榜

图23 学生获得各级各类技能证书

图24 学生在山东体育学院大学生创业孵化基地创立公司

表6 学生论文发表情况

表7 学生专利获得情况

三、以体为基,强健体魄,砥砺强国担当。

近三年,学院加强学生体质监测,组织早操、开展民俗趣味体育运动会等活动,引导学生在体育锻炼中增强体质、健全人格、锤炼意志。学生体质测试达标率逐年提升至94.60%。

图25 学生参与各类体育比赛活动

四、以美为媒,提升审美,涵养心境情操。

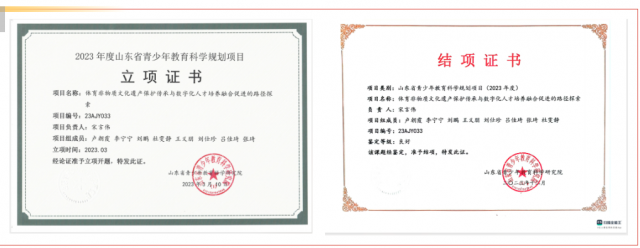

学院坚守以美育浸润学生的理念,通过科研反哺美育教育,探索体育非遗美育体系,学院教师指导学生参与的《青少年非遗美育体系建设》和《体育非物质文化遗产保护传承与数字化人才培养融合促进的路径探索》获省青少年教育科学规划项目立项并结项。组建沐雅国学社、茶文化社和摄影社等社团开展“落笔留磨书节气之韵”书法活动、“彩绘春意,拾趣风景”绘画活动、说唱歌曲创作活动、摄影大赛等美育活动,不断强化学生美育教育。

图26 获得省青少年教育科学规划项目立项并结项

图27 学生参与美育活动

五、以劳为实,奉献担当,凝聚青春力量

近年来,学院学生为全国体育科技创新大赛、“全民健身万里行”志愿服务济南站暨山东省体育人才技能提升服务志愿行动、2023泰山·青未了杯大学生电子竞技大赛、“寻心之所向,热血续荣光”雷神ACL校园电竞挑战赛-济南站决赛、《蛋仔派对》首届高校联赛派对大区总决赛等各级各类志愿服务提供赛事播报、摄影摄像、导播策划等服务工作,累计服务时长423小时,在劳动服务中展现优秀的志愿服务精神和卓越的奉献意识。

图28 传媒学子参与各级各类志愿服务活动

未来展望

学院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,坚持党对学院工作的全面领导,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,紧紧围绕“为谁培养人,培养什么人,怎样培养人”这一根本问题,坚持“以本为本”“四个回归”,全面落实立德树人根本任务,围绕国家战略需求培养能够担当民族复兴大任的时代新人,努力实现学院高质量发展。