为深入贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全面迎接新一轮本科教育教学审核评估,学校策划推出“本科教育教学审核评估二级学院巡礼”系列专题,持续分享各学院在本科人才培养和教育教学改革中的举措与成效、特色与优势,共同推动本科教育教学高质量发展。

我们将以此次评估为契机,深入展开自评自建工作,查找不足、补齐短板,切实做到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,全面推进学校高质量发展。

本期,我们聚焦的是:武术学院

山东体育学院于1998年创办武术系,2003年更名为民族传统体育系,2016年定名为武术学院,下设3个教研室和1个学生管理工作办公室。设有1个体育类单招本科专业:武术与民族传统体育专业。建有教育部中华优秀传统文化传承基地(螳螂拳)、山东省体育局齐鲁武术与民族传统体育研究发展中心、山东省龙狮运动协会培训基地等育人平台。

山东体育学院武术教育发端于1958年建校之初。1979年开始招收武术专项学生,1993年设置武术专科专业,1997年升格为民族传统体育本科专业。本专业于2000-2005年获批省级教学改革试点专业,是当时全省高校中唯一体育类省级改革试点专业,2007年评为山东省高等学校特色专业,同年获民族传统体育学硕士学位授予权。2016年,被纳入山东省高水平应用型培育(自筹)建设专业群,2019年获批省级一流本科专业建设点。2023年软科中国专业排名,我院武术与民族传统体育专业跃升至全国第13位,等级从B上升为B+,位居全省同类专业第一位。

二、坚持旗帜鲜明,引领学院

高水平建设

在校党委领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以立德树人为根本任务,确保教育教学工作的正确方向。认真落实中央决策和省委、教育工委部署、校党委工作要求,充分彰显专业优势和学科特色,以系列“党建+”特色实践,践行“为党育人、为国育才”的使命。

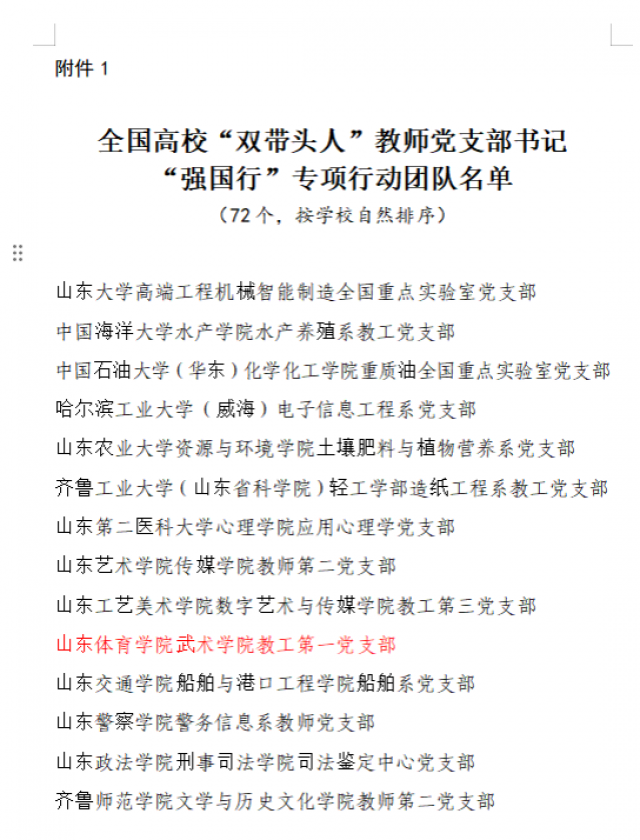

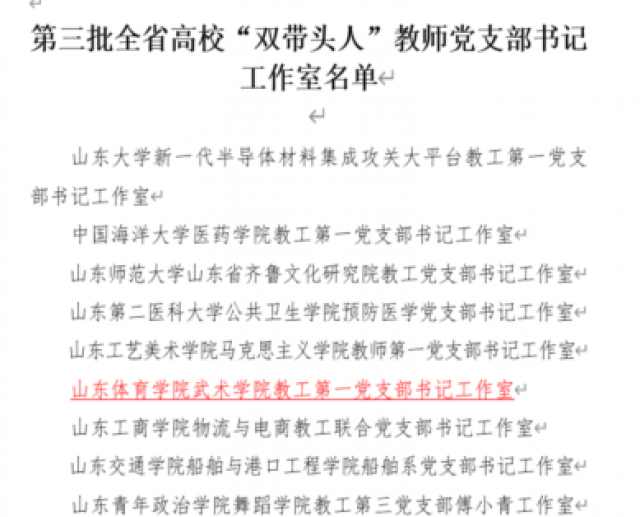

优化基层党支部设置,学院两个教工党支部书记“双带头人”全覆盖。打造学生党支部“武”字品牌,开展“党建+志愿服务”系列活动。教师第一党支部入选全省第三批高校“双带头人”教师党支部书记工作室,教师第一党支部获批教育部第一批全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。

强化校设齐鲁武术文化课程思政教学研究示范中心职能,与马克思主义学院开展联学共建活动,以党建为引领,发掘“思政育人”与“竞赛育人”“文化育人”的融合点,促进两个学院在思政资源、武德元素、侠义精神等方面的贯通融合,推动思政课程和课程思政同向同行,协同构建“思政教育+武术”育人机制。

三、完善质保体系,着力提升

人才培养质量

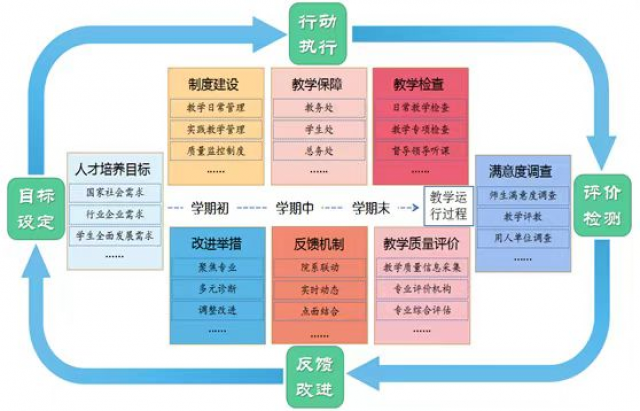

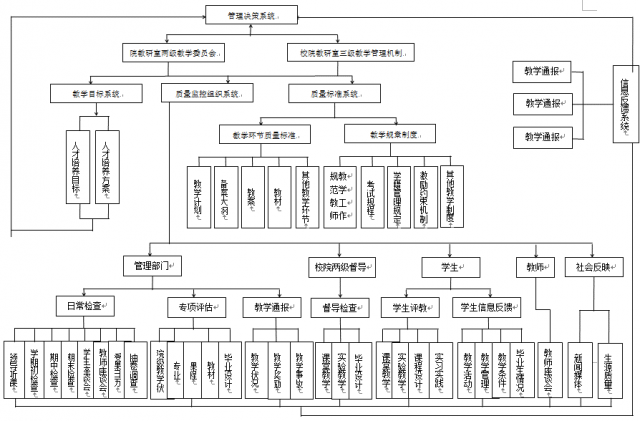

学院结合实际情况,紧紧围绕教学目标达成、教学资源、培养过程和教学质量监控保障四大板块,不断完善质量标准体系建设,积极营造“自觉、自省、自律、自查、自纠”质量文化氛围。

在专业建设上,定期召开学院专业建设指导委员会、二级教学指导委员会,优化专业培养方案修订完善的闭环管理机制,进一步听取同行专家、企业专家的意见。在课程建设上,进一步推进学院基层教学组织建设与管理,保障基层教学组织有效开展工作;设立院级教改(课程建设专项)、设置配套经费,培育优质教学成果。在课堂教学上,进一步加强党政领导听课、督导听课查课,督促教师认真备课、按课程教学计划实施课程教学;定期召开二级督导总结会和教师座谈会,重点反馈督教情况。在教学档案规范上,严格落实学校关于试卷管理与评估的规范要求;在全院范围内对各类课程的批阅规范、归档规范提出明确要求,加强优秀典型宣传。在教学管理制度上,梳理了教学管理制度文件,查缺补漏,以查促建,加强教学管理制度的建设和落实,形成一套“评价、反馈、改进”闭环的持续改进机制。

四、推进三全育人,培养“德能兼修”武术与民族传统体育专门人才

(一)多元聚力,实现“全员育人”有力度

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出的“三全育人”要求,强化二级学院党总支主体责任,落实立德树人根本任务。成立学院思想政治教育工作领导小组,定期研究部署专业思政和课程思政工作,将思政教育和武德教育融入学院科研教学、竞赛训练、教育管理等各方面及人才培养的各个环节。强化师德师风意识,在推优评优、职称评审等环节,把师德师风作为重要的考核依据。积极打造学生党支部“武”字品牌,开展“党建+志愿服务”系列活动。

(二)多维贯通,实现“全程育人”有温度

院领导班子成员坚持讲党课、思政课,将党建与业务相融合,推动党建与教学、科研、训练实践工作同频共振、同向发力,在教育教学、科学研究等方面取得显著成效。

构建“学科+专业”“专项课老师+学生”“研究生+本科生”互联机制,构建“学科方向-支部”“党小组-课题组”的育人矩阵,形成“学科带头人/学科骨干-导师-/硕/本”的人才梯队,搭建从入校到毕业“全链条培养”育人平台。

(三)多向驱动,实现“全方位育人”有广度

以立德树人为根本任务,构建融中华优秀传统文化教育与专业教育、养成教育、思政教育一体化的特色文化育人模式。举办山东体育学院武术(套路、散打)锦标赛、武术学院诗词大会、专项知识竞赛等活动,开展“体育三下乡”社会实践活动、每周一主题升旗仪式、主题晚点名、读书会、考研经验交流会、“武术进校园”,以德为首、以智为本、以体为基、以美为媒、以劳为实,一体推进“德智体美劳”五育并举,培养融“家国情怀、武术素养、君子风骨”一体的、能担当大义的时代新人,促进学生全面发展。

(一)坚持以本为本,落实四个回归

学院以新时代全国高等学校本科教育工作会议精神为指导,深入领会“以本为本”,严格落实学校章程明确的“以教学为中心工作”的要求,将“四个回归”落实到日常教学、管理工作当中,把人才培养的质量和效果作为检验学院教育教学工作的根本标准。(1)在全院工作安排中,本科教学始终处于中心地位;(2)在职称晋升和年度考核中,重视对本科教学贡献的考核;(3)学院领导班子紧密围绕本科教学,以党政联席会、教学例会、教研室负责人会议、学生工作专题会等多种方式及时研究解决本科教学中出现的各种问题;(4)全面贯彻落实教授为本科生上课的基本制度,我院全体教师为本科生上课率为100%。

(二)坚持引育并举,打造高水平师资队伍

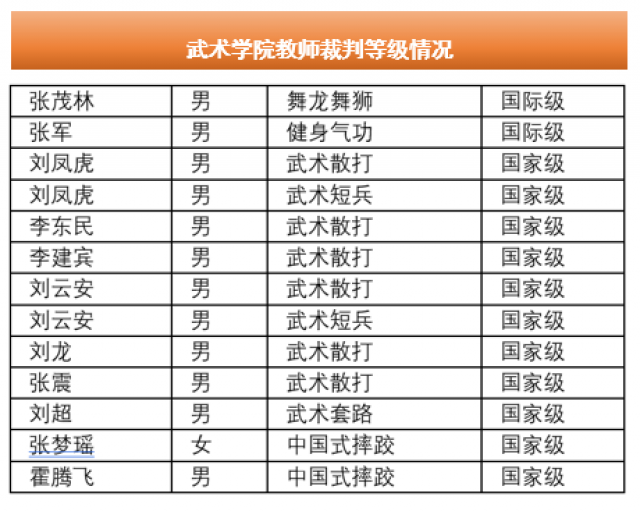

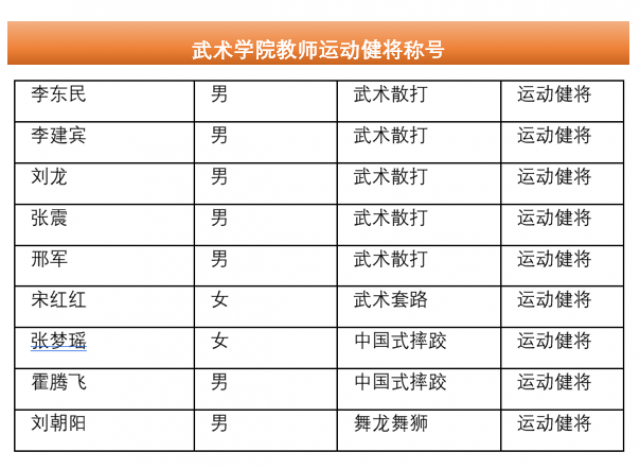

目前,我院有专任教师28人,其中教授4人,副教授10人。拥有博士学位的教师8人,博士生导师1人,硕士生导师9人,国家运动健将10人,国际级裁判2人、国家级裁判12人、国家级社会体育指导员12人,国家武术段位制考评员5人。有省级非遗传承人1人,济南市D类市级领军人才1人,省级“青创团队计划”1个。近年来,我院教师主持和参与国家级课题4项,省部级6项,省级教改项目3项,省级研究生创新计划项目2项,山东省文旅厅委托项目1项,山东省台湾事务办公室委托项目1项,出版学术专著3部,签约百佳出版社1部;获国家发明专利2项。主持省级研究生优质课程2门,省级社区教育优秀课程资源3门。

经多方努力,目前引进2名具有博士学位和教授职称的高层次人才,预聘1名北体大在读博士。

(三)完善教学体系,打造“教竞研融合”联动育人模式

根据武术与民族传统体育专业的特点,按照“学校人才培养总目标→专业人才培养目标 →课程目标→ 教学内容”主线,构建形成课程理论教学与专项技能学习、专业实习与社会实践、课外实践与创新活动三大课程内容模块的课程群。以优秀师资为引领,加强武术套路、武术散打、中国式摔跤、健身气功、舞龙舞狮等项目的教学与训练与科研“三融合”,以赛促教,以研助训,推动教学质量和育人水平不断提高。

(四)强化课程思政和专业思政,完善“德武相彰”思政育人体系

以党建+思政为引领,以立德树人为根本任务,把传统武德思想、中华优秀传统伦理道德观念等贯穿于教学、训练、竞赛的全过程,强调文化理论学习与习武明德相融合,专项技术学习与思政教育相融合,专业课程与思政理论课同向同行,促进学生身心和谐发展。

与马克思主义学院开展联学共建活动,以党建为引领,发掘“思政育人”与“竞赛育人”“文化育人”的融合点,促进两个学院在思政资源、武德元素、侠义精神等方面的贯通融合,推动思政课程和课程思政同向同行,积极构建“思政教育+武术”育人机制。获批省级课程思政示范课程1门,省级高校课程思政项目1项。

(五)坚持知行并重,推动“练养用融合”专业实践教学改革

按照基础、专业、综合、创新四个层次分模块设计实践教学内容,将实践教学活动的各个环节贯穿学生学习全过程,并与理论教学体系相互衔接,构建了“分层次-模块化”贯通递进的实践教学体系,以“拳种社团建设、社区辐射带动、校园展示交流、非遗平台展演、参与学术研究”等系列专业实践活动,实现“练·养·用融合”(练:即演练,针对武术套路专项教学;养,即养生,针对健身气功、传统体育养生功法教学,用:即实战,针对武术散打、中国式摔跤教学,三者基本理论、基本技能与方法在培养方案内实现交融互通),优化学生的专业知识结构,加强学生的专业化训练,提高学生综合素质。近5年,我院在国际、国内及全省各类比赛中共获得70多个冠军,培养了20余名运动健将。

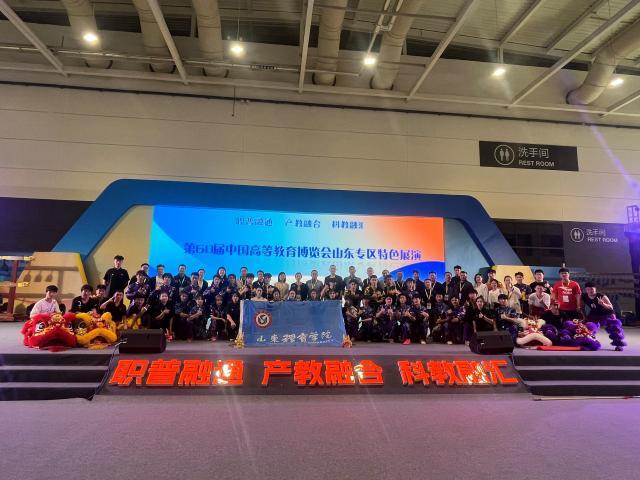

利用暑期“三下乡”活动,积极配合山东体育学院“大学生素质拓展计划”,深入山东省多地开展武术进社区活动,推广太极拳及养生功法,服务社区居民逾千人。我院47名学生参加第60届中国高等教育博览会山东专区特色展演活动,表演《狮舞龙腾武动青春》5场,呈现了传统舞龙、舞狮及各类武术项目。

“武动青春 奋进未来”实践团队先后获得2016山东省 “三下乡•千村行动”暑期社会实践优秀团队,获得2023山东省“三下乡”优秀实践服务团队。在2020年全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践“镜头中的三下乡”活动中获“优秀指导教师”“优秀通讯员”“优秀摄影团队”奖。2021年暑期社会实践服务队在团中央“千校千项”评选中获“最美团队”“基层新画卷”两项荣誉称号。“武动山海”获得驻日照大学生创业“日照市十大展演项目”。获校级“互联网+”创新大赛银奖1项,获校级大创项目2个,按时结项4个。

(六)开门办学,加强国际交流与合作

积极开拓国外办学资源,为培养高水平人才创造条件。2013年与韩国湖原大学建立合作关系,2023年与莫斯科体育与旅游大学、新西伯利亚国立师范大学建立合作关系,每年互派国际交换生交流学习。2024年已与乌兹别克斯坦国立体育大学、马来西亚吉隆坡武术总会、拉曼理工大学建立战略合作关系。

近三年,接受莫斯科体育与旅游大学、新西伯利亚国立师范大学本科交换生11名;中俄合作办学项目累计派出本科生2名;多名学生参加学校各类长短期出国(境)交流与联合培养项目。多名教师分别赴欧洲、非洲、澳洲、日本等国家和地区进行武术、健身气功的海外教学及宣传工作,为中华优秀传统体育文化国际化传播贡献“山体力量”。

迈入新时代,学院将紧紧围绕立德树人的根本任务,弘扬“坚卓竞远,严勤创实”的校风校训精神,践行“德能兼修,文武并进”的院训理念,瞄准健康中国战略和体育强国战略,面向办人民满意的教育,始终致力于培养高水平、应用型的武术与民族传统体育专门人才,奋力推动武术与民族传统体育专业省级一流本科专业建设步伐,努力建成齐鲁特色、国内一流的高水平武术学院。